“Colui che genera un figlio, non è ancora un padre. Un padre è chi genera un figlio e se ne rende degno” Così scriveva Dostoevskij nei Fratelli Karamazov dove il tema della paternità era centrale e autobiografica. La parola paternità, sembra dire il grande scrittore russo, non è data dal legame di sangue, ma dalla dignità. Non è un dono della natura, ma una conquista che ha come condizione prima il “sentirsi padre” e poi fa “essere padre”. Che è diverso dal “fare il padre”.

Parola antica la paternità, che porta gli echi di una figura dominante a cui nei secoli si è affidato spesso un “potere” assoluto, il diritto e la presunzione di chi da “padrone” poteva decidere tutto.

Ora è parola nuova, trasformata radicalmente, da quando in tempi recenti il padre ha deposto l’elmo e la corazza per occuparsi con amorevolezza del figlio, accoglierlo e curarlo. Una rinnovata funzione paterna di un padre non più guerriero che ora ha accesso alla tenerezza e all’attenzione.

Un codice che non appare originale, a volte troppo simile al materno e al biologico, forse ancora da costruire, ma la paternità che ha tagliato le punte della prepotenza e della violenza, resa morbida e rotonda, sicuramente disarmata, è oggi più ricca perché meno parola che ordina, impone, punisce e più ascolto. Una direzione alla nuova paternità che serve alla crescita dei figli.

Statua in marmo, copia Romana del II sec a.C.

Musei Vaticani, Roma

Mutata la rotta, i nuovi padri hanno capito che la paternità vuol dire accettare su di sé anche la gravidanza che un tempo era affare solo delle donne, ma non in quanto accompagnamento ai preparativi contingenti alla nascita. È anche esperienza di “gravidanza maschile”, ma mentale. Si accede alla paternità se al culmine del viaggio anche per un uomo c’è il “parto“ del figlio, ovvero se lo mette al mondo del proprio pensiero. E più ancora la paternità trova forza e significato quando il padre “adotta” il nuovo nato, cioè lo “sceglie” per sé come individuo.

Di fatto la paternità che serve è quella dell’accudimento continuo fisico ma più ancora del pensiero. È l’avere un figlio in mente, soprattutto nella fase più complessa dell’esistenza in cui c’è più necessità del padre: l’adolescenza. In quell’epoca è lui che sostiene nel figlio la fatica del cambiamento, che incoraggia l’attraversamento dei confini, accetta lo scontro e i conflitti, sopporta i distacchi e aiuta la sua nuova nascita, quella alle relazioni e al sociale.

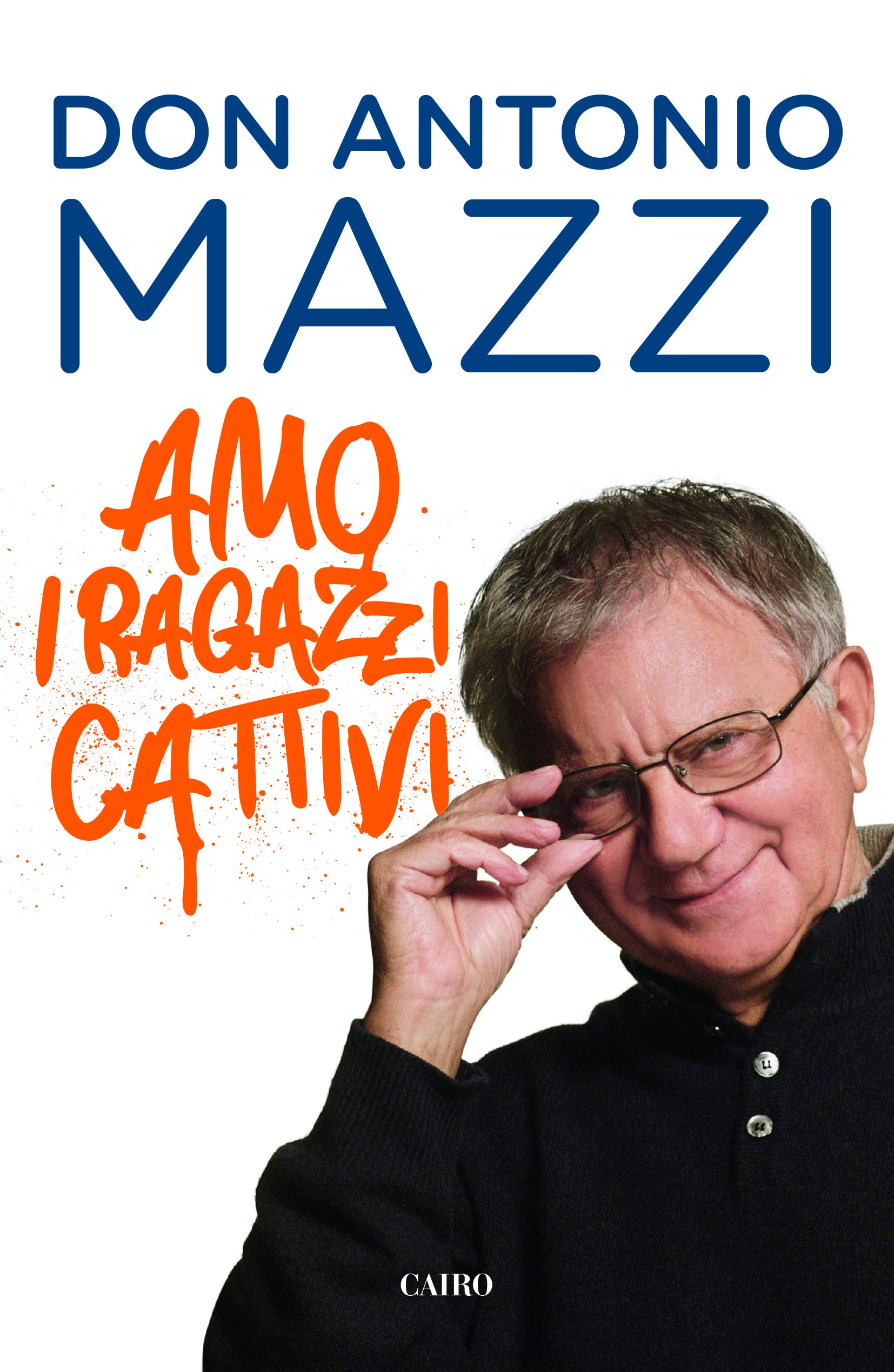

Per un figlio potrebbe esserci l’attesa del padre. Ma non è così che si cresce. Non si diventa uomini aspettando un padre, ma cercandone le tracce. Per anni la paternità sbiadita, mancante o assente, ha bloccato i figli, li ha resi inermi, privi di energie, poveri di desideri e senza prospettiva. Ed è così che li incontro ora che, preoccupati del futuro, spaesati, mi chiedono aiuto in questo tempo dolente. Se i figli rimangono troppo in attesa del padre, o si illudono di trovarlo in qualche falsa effige oppure si riempiono di rabbia. È invece il padre che deve saper attendere. Quella paternità fa bene e aiuta a diventare autonomi e sicuri. È la funzione della fiducia, la stessa di cui dice Quasimodo nella poesia “Al Padre” (La terra impareggiabile, Mondadori) “La tua pazienza triste, delicata, ci rubò la paura”.